Концепция в микологии

Актиномицеты

(лучистые грибки)

Актиномицеты, как класс грибов

Что такое актиномицеты?

На сегодня науке известно 36-ть классов грибов, объединённых в 4-е отдела - высших, несовершенных, низших и грибоподобных.

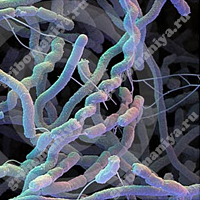

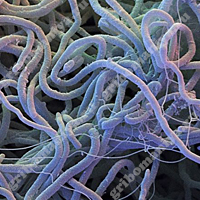

К тринадцатому классу грибов, а точнее грибоподобных, учёные относят актиномицеты (лат. Actinomycetes) - лучистые грибки (ветвящиеся бактериии) из отдела

Все актиномицеты соотносятся к порядку актиномицетовых (лат. Actinomycetales), в который входят бактерии.

Изучение актиномицетов

Первым, кто опознал актиномицеты - микробы, занимающие промежуточное положение в живой природе между двумя мирами: бактерий и грибов, был немецкий ученый, ботаник и бактериолог, профессор университета в Бреслау, Кон Фердинанд (1828 - 1898 гг.). А также много внимания актиномицетам в своих научных исследованиях уделял и советский микробиолог, бактериолог и почвовед Николай Александрович Красильников (1896 - 1973 гг.).

Однако новая эра в изучении лучистых грибков началась после открытия антибиотика стрептомицина, который спас много человеческих жизней.

Так, американский микробиолог и биохимик Зельман Абрахам Ваксман (1888 - 1973 гг.), который занимался изучением роли почвенных бактерий в плодородии почв, выделил лучистый грибок - стрептомицет. В тоже время другими учёными было замечено, что туберкулёзные палочки, при попадании в землю, погибают и это явление не смогло не заинтересовать Зельмана Ваксмана, который, вместе со своими учениками, в течение 3-х лет изучил до 10-и тысяч почвенных бактерий и после долгих и напряжённых исследований им всё-таки удалось выделить из стрептомицета вещество, способное уничтожить колонии возбудителей туберкулеза. А через 10-ть лет после начала исследований (в 1949-ом году) стрептомицин стал поступать уже во все аптеки и больницы, что и подарило миллионам больных большую надежду на выздоровление.

Строение и систематика актиномицетов

Актиномицеты, по структуре и свойствам, относятся сразу к двум отделам: высших и низших грибов. У высших форм, в отличие от низших, хорошо развит мицелий и их размножение происходит клетками. Все лучистые грибки хорошо связывают анилиновые красители, их клетки устойчивы к действию щелочей и фенолу, бензолу и хлороформу, а также не разрушаются протеолитическими ферментами - трипсином или пепсином. Споры этих микроорганизмов имеют очень разнообразную форму: шаровидную и цилиндрическую, грушевидную или палочковидную. Разные виды актиномицетов различаются способностью расти на питательных средах и вырабатывать определённые химические вещества (антибиотики, пигменты, токсины и ферменты). По характеру спороношения и строению вегетативных органов лучистые грибки делятся на 2-а порядка:

- актинопланальные (подвижные) (Aclinoplanales)

- актиномицетальные (Actinomycetales)

А по морфологическим и химических критериям актиномицеты разделены уже на 8-мь групп родов:

- актиномицеты (Actinomyces)

- актиномицеты (нокардиоформные) (Actinomyces)

- актиномицеты (с многогнёздными спорангиями) (Actinomyces)

- стрептомицеты (Streptomyces)

- мадуромицеты (Maduromyces)

- термоактиномицеты (Thermoactinomyces)

- термомоноспоры (Thermomonospora)

- актинопланы (Actinoplana)

Распространение актиномицетов

Актиномицетышироко распространены в природе и легко культивируются в лабораторных условиях. Все они не привередливы к количеству и качеству питательных веществ и поселяются даже на скалистых обрывах, на которых почти нет органических веществ. Для усвоения различных белковых веществ животного и растительного происхождения такие микроорганизмы используют целый комплекс ферментов, которые, вместе с азотом минеральных солей, и помогают подобным грибкам питаться азотом органических соединений. А углерод актиномицеты получают из спиртов и полисахаридов, крахмала и сахарозы. Некоторые из них приспособились к "углеводородному" питанию, за счёт керосина и бензина, асфальта и битума, каучука и поливинила. Для нормального роста и развития лучистых грибков также необходимы калий, магний, марганец, цинк, железо, кобальт. Однако их избыток может привести к гибели этих микроорганизмов.

Часто в поисках питательных веществ, актиномицеты нападают на растения. И особенно опасны для зелёных насаждений паразиты из рода актиномицес (лат. Actinomyces), эти виды фитопатогены и нападают на клубни картофеля и корнеплоды свеклы, вызывая у них "обыкновенную паршу", когда на растительных тканях образуются язвочки, которые чрезвычайно быстро развиваются на песчаных почвах в засушливые годы.

Не смотря на то, что патогенные виды актиномицетов наносят немало вреда именно земледельцам южных районов, вызывая опасные заболевания растений (актиномикозы), большинство из них, являясь сапротрофами-редуцентами, становятся незаменимыми продуцентами многих известных антибиотиков. Некоторые актиномицеты (особенно из рода микромоноспора (лат. Micromonospora) обнаруживаются в водоёмах, либо их донных отложениях, но до сих пор не понятно, являются ли они постоянными их обитателями или они занесены туда из почвы. Сама почва является тем природным субстратом, откуда и выделяется подавляющее большинство всех актиномицетов, наибольшая часть биомассы которых - это споры, создающие их колонии. Заметная активация актиномицетной микрофлоры происходит при внесении в почву крахмала, хитина и нефтепродуктов.

Актиномицеты родов: стрептомицет (лат. Streptomyces), стрептоспорангиум (лат. Streptosporangium), микромоноспора (лат. Micromonospora) и актиномадура (лат. Actinomadura) - это постоянные обитатели в кишечнике дождевых червей, термитов и других беспозвоночных. Разрушая целлюлозу и другие биополимеры, они являются их паразитами. А представители рода франкия (лат. Frankia) даже способны на внутриклеточные азотфиксирующие симбиозы с покрытосеменными растениями, в результате чего образуются клубеньки у небобовых (облепихи и ольхи).

Значение и роль актиномицетов

Прошло немало лет с тех пор, как был открыт стрептомицин, однако и сейчас эти микроорганизмы служат источником многих необходимых человеку химических веществ: гормонов кортизона и преднизолона, протеолитических ферментов, кератиназы, витамина B12, биотина, пантотеновой и никотиновой кислоты, ауксинов, фитотоксинов, веществ, обладающих антибиотическим воздействием.

Биологически активные соединения, что производят лучистые грибки, используют в животноводстве и медицине, пищевой промышленности и сельском хозяйстве для защиты растений от насекомых-вредителей. Также актиномицеты играют громадную роль в процессах почвообразования и создания плодородия. Они трансформируют и свободно разрушают сложные органические соединения: целлюлозу, гумус, хитин, лигнин и другие, что недоступно многим микроорганизмам.

Наукой было признано, что актиномицеты более устойчивы к высушиванию, чем немицелиальные бактерии, именно благодаря этому они доминируют в пустынных почвах. К сожалению, среди актиномицетов немало патогенных для человека, животных или растений видов. Это такие, которые выделяются, например, из мокроты больного туберкулезом. И есть среди них возбудители лёгочной инфекции, менингита и различных дерматитов.

Особенности и применение актиномицетов

Как уже отмечалось, одной из отличительных особенностей актиномицетов является их приспособленность к синтезу физиологически активных веществ, таких как: антибиотики, пигменты и пахучие соединения. Именно ими формируется специфический запах почвы или воды, и это такие вещества, как: геосмин, аргосмин, муцидон, два-метил-изоборнеол и другие.

Актиномицеты - микроорганизмы, производящие органические вещества из неорганических, поэтому являются активными продуцентами антибиотиков, синтезируя почти половину всех известных в науке, и широко применяются в производстве органических веществ, стероидов, аминокислот и ферментов.

мания

мания